好奇心从哪里来?

[摘要]我们为什么会对事物产生好奇心?这也许听起来是一个不言自明的问题。当我们赞美好奇心对社会生活的推动时,也许更值得我们注意的问题是:为什么有一些事情能引起我们的好奇,另一些却不能?

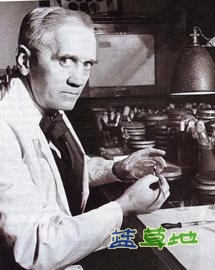

腾讯文化 罗蕾 编译 我们为什么会对事物产生好奇心?这也许听起来是一个不言自明的问题。在思想类问答杂志Aeon Idea上,有人提出了这个问题。自称“problem solver”(问题解决者)的Jack Rekshasa 说:也许“好奇心”是一种类似于人类的“自我意识”的品质,作为一种在今日被广泛赞美的品质,它在人类早期并不是与生俱来的存在。和“创造力”一样,它是随着大脑的演化发展而逐渐衍生出的一种大脑“副现象”,也许一开始,它只是人类脑中偶尔闪现的“怪念头”,通过进化和反复地谈论,才逐渐成为一种有用的生存技能。 当我们赞美好奇心对社会生活的推动时,也许更值得我们注意的问题是:为什么有一些事情能引起我们的好奇,另一些却不能?更甚者,为什么有人活到了一定的年纪,就失去了好奇心?如果好奇心是生活内在动机,那么没有了好奇的生活也就失去了乐趣。以下是Aeon Idea 一些精彩回答的编译,希望能对你有所帮助。 如果说需要是“发明之母”,那么“发现之母”则绝对另有其人 答者:苏珊·恩吉尔(Susan Engel),威廉姆斯学院心理学教授 英语里有句老话是“需要是创造发明之母”(Necessity is the mother of invention)。如果是这样,那么“发现之母”则绝对另有其人。 大多数重要的科学突破,都是源于某人感受到了压倒性的好奇心的驱使?——那种冲动压抑不了,以至于他铁了心要把某件事的缘由找出来。生命里充满了无数等待我们去解决的疑惑。 亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)发现青霉素的时候,是他注意到实验室里的培养皿中的葡萄球菌被污染后长了一大团霉,霉菌周围的葡萄球菌被杀死了,只有在离霉团较远的地方才有葡萄球菌生长的时候。发现了这一点,他觉得自己必须要知道这是为什么。当事实与你期望中的不一样时,第一道疑惑的闪光背后,往往藏着改变世界的重要发现——就像亚历山大·弗莱明发现青霉素那样。

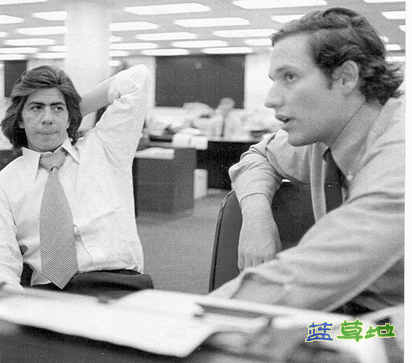

亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming) 也不光是对科学家才是如此,记者、作家都是。记者决意揭发故事背后的真相,像《华盛顿邮报》的记者鲍勃·伍德沃德和卡尔·伯恩斯坦那样,他们最初仅仅得到一条模糊线索的指引,然后刨根究底直到爆出惊人的政治丑闻“水门事件”,致使尼克松下台;小说家决意探知邻居家卧室背后的秘密,比如心理小说的先驱者乔治·爱略特那样,她通过小说的笔一再追问日常生活中男男女女的热情与幻灭。用她在小说《费利克斯·霍尔特》(Felix Holt)中的那句话:“没有不被广阔的公共生活所决定的私人生活。”她从个人化的事件里看到了万千世人的选择与茫然。

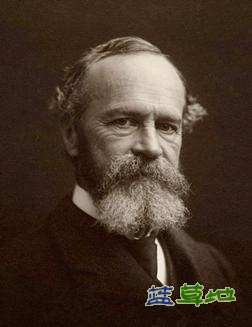

《华盛顿邮报》的记者鲍勃·伍德沃德和卡尔·伯恩斯坦 探究真相的冲动并不只是在大学课堂和实验室才萌芽,实际上,好奇心第一次是发生在婴儿的摇篮里。 婴儿在每次有意外的动静发生时(开门的声音,某人从身边走过,狗叫,杯子里的橘子汁洒出来的声音……)都会瞪大惊奇探索的双眼,都在向我们展示人类对世界无处不在的好奇心。因为婴儿期的每一件事都是意料之外的,所以好奇心驱使我们达成一系列成就:说话、分析、追忆、解释…… 只不过,随·着日常的生活让我们意料之外的事物越来越少,我们不再时刻准备着探究外界。孩子们开始对微小的惊奇降低期待,比如4岁的小孩不再对他们遇到的每只四条腿动物都感到惊奇,但仍会研究他们遇到的第一只大象,并试着将这只大型动物归入他认知中的四肢动物里。而且,每个孩子也在成长中对某一类事物越加好奇,对另一些则不再关心:有人关心动物,有人关心小器具,有人则关心友谊和课后的口角……随着好奇心的关注领域变窄,它的关注程度加深。 随着我们获得知识,我们对好奇的探究也更加精细(比如我对心理学科的细枝末节有着非同寻常的敏锐嗅觉,而我的老公则关心建筑学的细节)。这样的改变是无法避免的,也有利于知识的增长,是它们造就了这世界上的弗莱明和爱略特。 随着孩子长大,他们的好奇心也会对环境变得敏感。被提问后直皱眉头的成年人,当问题被抛出去却得不到回应,或者处在一个不重视多样思考的教室里……这都会挫败孩子的好奇心。因此,孩子们的好奇心会随着年龄减弱,从一颗萌芽的种子长成枯萎的植物——每一个孩子都是好奇的,而好奇的成年人只是少数。 我所在的实验室进行的研究显示,就学校而言,它们比起培养好奇心,更多是在压抑好奇心。传递信息、磨练技巧、遵循计划的压力,这些事务都不喜欢孩子们出于天然的好奇提出计划外的疑问,不过——我们也不一定非得如此吧?我们可以通过对问题的鼓励和引导,让课程变得易于鼓励孩子的探索——好奇心是人类进步的核心要素,为什么不多加培养呢? 毕竟,它也是我们的另一个“母亲”。 好奇心源自人类的乡愁 答者:斯蒂芬·坎贝尔-哈里斯(Steven Campbell-Harris),哲学专业老师 好奇心深处的根源,是在于我们希望在这个世界上找到属于自己的位置,让自己得到回家般的安全感。 孩子们自然地感受到好奇,首先是源于他们容易对所处的世界感到不安。这个世界于他而言是一个陌生、奇异的地方,用威廉·詹姆斯(19世纪心理学家)曾用来描述新生儿看待世界的眼光的话,就是“极度模糊,叽叽喳喳的混沌”(blooming buzzing confusion)。

威廉·詹姆斯(图自wikipedia) 婴儿花大量时间,试着通过玩耍和这个世界取得联系。但当我们长大,我们逐渐对这个世界有了更深透的了解,作为代价,我们的好奇心也就减损了。 就我自己而言,尽管我自己阅读量并不小,也认为自己算是一个有探索的好奇心的人,但有一些事情我也毫不关心。每当我思考这是为什么时,我都想到歌德的一句话:

歌德(图自wikipedia) “我厌恶所有那些只提供指示,却未能丰富或鼓励我活动的东西。” I hate that which merely instructs without augmenting or directly invigorating my activity. 好奇心于我,是为我们指引更振奋人心的生活的指路牌。为此,我们也有必要重新获得一些孩童般的疑惑,让自己在这个奇怪又美妙的世界上存在如同回家般自如。 好奇心是为了让自己所处的生活有意义 答者:容·贝尔(Ron Bell),美国得州中部大学教授 好吧,这是一个很棒的问题,足够我们去思考一阵。我认为从基本的层面上,我们的好奇心是源于我们希望周遭的世界可以有意义(make sense)。 从某种程度来说,是好奇心经过加加减减在帮着我们塑造我们自己。人类的好奇心贯穿着历史,也引导着今天人类遍布世界的脚步,也许对于这一点我们应当心怀感激。 好奇心从哪里来?欢迎在评论里写下你的答案。 |