席慕蓉:汉族的历史铜墙铁壁 蒙古族的支离破碎

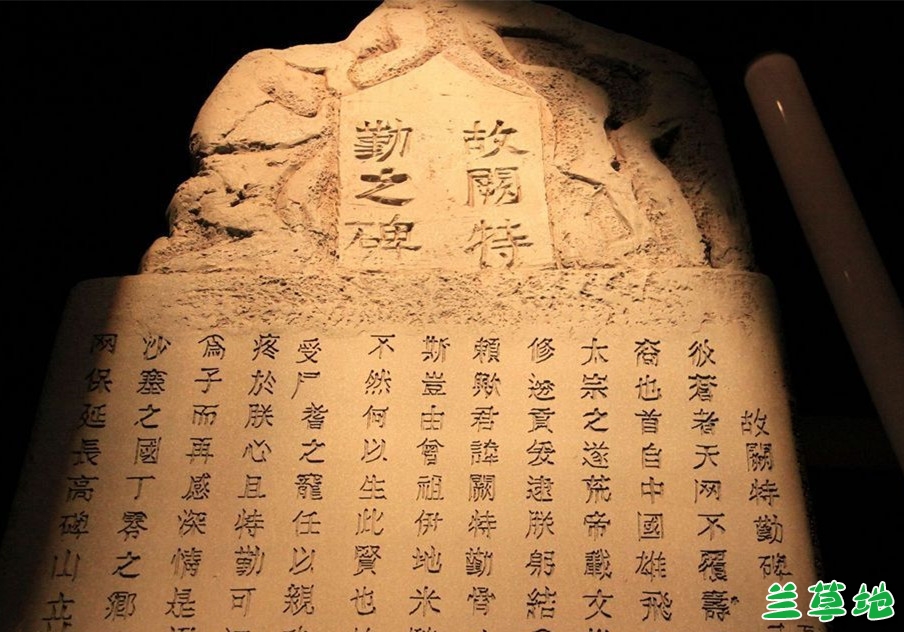

| 导语:在怀旧的读者心中,席慕蓉,是一位在上世纪七、八十年代,以温和纯美而富于理想和爱意的清新诗句,影响了两代人读者的浪漫派诗人。情诗之外,这位女作家还怀着更深厚的文化抱负:作为一名生活在海外的华人少数民族作家,她在作品里既不断追忆着故国,更持续进行对本民族进行文化寻根。她和她的同时代作家们,别有作为地掀起了1980-1990年代的怀乡文学高潮。 如今,大众对群族的命运关切之心早已随时代远去,一己的出路和归宿成为个人最关切的命题。退出文化热潮的席慕蓉未改初衷。她虚拟出一位同族少年,用"给海日汗的21封信",殷殷讲述属于一个群族的历史和现状。 谈起诗歌的往昔荣光,她平静温和,淡看毁誉;谈起原乡的现在劫难,她却激动得难克制。有人问她,畅销的诗不再写,专门写蒙古,为何要作此转向?她说我没转弯呀。我走的一直都是一条直路,这是是我生命走的路。 正如她在那首脍炙人口的诗里说的:如果你不爱听 ,那是因为歌中没有你的渴望。 而她总是要一唱再唱。  谈诗 诗歌不会式微,是诗人记录了这个时代 凤凰文化:一首诗唤起一代人情感的八九十年代已经远去。如何看待诗歌的"滑落"趋势,和边缘化的现象。 席慕蓉:诗永远是安静的。诗本来就在这个世界的边缘。但如果你以为它是边缘,其实它又在你的心里。 有时候因为时代的苦难,因为时代的压力,某个诗人说出了别人心里不敢说,或者想说而不知道如何说的话,那么这个诗人,这一首诗,就改变一个时代。 因为时代有压力,因为时代有苦难,因为诗人就是能够把我们每一个人心里的那个不知道如何释放的情感,用语言文字表达出来,所以有时候诗歌变成整个时代的精神象征。 但是通常来讲,诗都是安静的,但诗是不会消失的。诗永远在。  前几天我去南开大学参加叶嘉莹老师迦陵学社的落成仪式。叶先生今年91岁,她从21岁大学毕业,到现在还在教书。 叶先生有句话,我想我说过很多次了,叶先生说"读诗和写诗是生命的本能"。所以没有什么好害怕的,诗歌不会式微。 凤凰文化:诗歌已历经了几轮"信用危机","诗人"在当下社会的大众表述里,往往带着一丝尴尬和戏谑。怎么看待诗人在现代社会里的"业余"身份。 席慕蓉:我们觉得现在的诗人很尴尬,不够出名,不够被尊重可是你知道吗,一个时代会过去,我们最后记得是什么? 记得诗人的诗。 我们不会记得时代有过什么领导,除非哪个领导太恶性昭彰,或者哪个领导有非常的功勋,比如我们会记得甘地,会记得斯大林,我们只会记得太可怕的或者太圣洁的领导。 但是我们会记得诗。 所以如果有一首诗,不小心的进了一个人心里,它可以从隋唐一直传到当代。诗本身是可以脱离诗人而存在。因为它把那个时代完成了,它代表那个时代。 当我们读唐诗的时候,我们觉得好得不得了。一首诗能把那个时代的感觉抓住了,把那个时代的人的生命感觉抓住了,那首诗就留下来了。 所以诗不会不见,诗不会式微,诗本来就是安静的。 而且诗在这个平安的年代里,通常是属于少数人的。有人以为自己跟诗没有接触,其实在很多地方当你看到小时候读的诗,这时候诗和诗人就在身边了。 诗歌本来就是安静的,如果它突然间变成大家的什么一定是一个压抑的时代。 一个压抑的时代,诗替人们说话;一个平安的时代,诗人到一边去吧。只是诗人到一边去,并不是式微,诗人是在安静的完成这个时代。每一个时代的完成,都有诗人的作品,是诗人记录了这个时代。 "年轻的时候写这样的诗,我一点都不后悔" 凤凰文化:很多的评论家看您的诗歌,有的时候,他们会把您的诗歌归成较流行的诗歌类别,包括您,和跟已经去世的汪国真老师的作品。怎么看待这个分类? 席慕蓉:我想这么说:诗就是不小心就流行了嘛。 我对流行不反对。 当年,包括现在,我所收到的陌生读者的鼓励,就像海浪一样,我觉得很温暖。 但是我要说的是,诗本身是跟着生命走的。年轻的时候写这样的诗,我一点都不后悔。 因为我觉得我就是个简单的人。我真诚,可能在平常过日子的时候我撒点小谎--我不是不说谎的人,生活里面可能会说谎--可是在写诗的时候,我是对我自己写。我干嘛说谎?我的诗都是写给我自己的。 我的诗发表了以后受到别人喜欢,这不是坏事。但是诗本身跟着我的生命在走。也有人问过我说,为什么这么畅销的诗你现在不写了?你去专门写蒙古,为什么要转这个方向?我跟他说,我没有转,我走的是路一直都是一条直路,这是我生命的路。 我不知道我的诗为什么会畅销。我相信很多人诗写得真好。有人常常说你为什么会畅销?我也不知道。那么多好的诗人,为什么是我?也许我运气好。但是因为畅销了,我就在停留在这个地方,那可不是我。 畅销不是我造成的,不是我要去追求的,但给了我,我不排斥,我感谢,我真的很感谢,因为别人读懂了你的诗,别人喜欢你的诗,我觉得很温暖。  问题是,我见到我的原乡了,1989年。我见到我的原乡,这是我的路呀,我一直在走,我没转弯呀。看到蒙古高原,年岁渐长,我的想法跟年轻的时候不一样了。但是多么幸运,我把年轻的时候的感觉留下来了。 有人说悔其少作,我的"少作"可能写得不好,或者没有很深的境界,但是那是我呀,我写给我自己看的。我在七里香第一本里就说,这些诗是写给我自己的,它让我自己看见我自己。写给什么时候的自己呢?写给后来的自己。 现在我写诗,是我遇见了原乡。这个原乡不是只是一个普通的乡愁,我遇见了一个属于我自己血脉里的,我应该很熟悉的一个世界。但这个世界是对我是全新的,因为我没受过它的教育。汉族群族教育里,给我的是断裂的、背面的故乡,而我现在看到一个全新的完整的故乡,所以我写这样写下来。 前段时间,我参加了台湾彰化明道大学的一个"席慕蓉诗学研讨会"。有一整本关于我的评论,而且有一些评论者不再只是专门注于我当年的畅销现象。已经有好多位诗评家专门讲到我到了蒙古高原后的诗歌写作改变。 我听说明年10月份,有一位香港大学的退休教授,在台湾东吴大学召开一个席慕蓉诗学讨论会,专门要讨论我的诗在不同的时期的不同的风格,不同的方法。 所以我觉得我很幸运。我现在出过的七本诗集也不过388首诗别人帮我统计的。从1981到现在,我发表的,不管那些没写好的,发表的七本诗集里也不过388首诗,不算写的多。可能我的第八本诗集明年会发表,也就刚好超过400多首吧。 如果从发表七里香开始算,我写诗已经30多年。如果从我初中二年级开始,那更早。能够有人注意到我,能够有人在畅销现象之外,注意到我自己安静的努力--其实也不能说努力,因为诗不是努力得来的,诗是自己来的--我真的很感激。如果别人不喜欢,或者有人不同意,我无法辩驳,我也不需要辩驳。因为我知道我没有讨好读者,我知道我没有故意去迎合读者。在那个时候,我就是那样。 我本身的专业是绘画,写诗是我很珍惜的一个事件。它是属于我自己的,我不用为这个属于我的角落去跟别人讨论。但是别人要来讨论我了,而且发现到我自己都没有发现的细节,我很感激。 我在这个社会里面,写诗,其实是诗来找我--当然虽说写诗本身是我主动的。别人不可以控制我,也不可以利用我,包括我自己也不可以利用我自己,我不可以拿诗去换什么东西。 三十多年那个诗和现在有了很大的不一样。但是其中又有完全不变的,诗人可能会因此环境的变异导致诗歌风格的变异,但是他本身那个诗心是一直不变的。 所以现在我发现,有人注意到我,有人愿意评论我,而且长期在观察我,我吓坏了。我没想到原来我写的东西,除了读者--因为我觉得读者跟我是差不多的个性,读者喜欢我是跟我比较靠近--竟然有评论家一直在注意,现在来揭示出我所不知道的自己。我觉得我非常幸运,非常感激。 谈草原 从单纯的游子怀乡到目睹地球浩劫  凤凰文化:怎么看待对原乡草原的现状? 席慕蓉:今年是我见到草原的第26年,从1989年开始。我发现1989年我看到草原的时候,心里已经伤心了,我当时看到的草原跟我父母所形容的已经不一样了。但是我发现那时草原所受的伤害,跟现在比起来,还算轻微的。 我那时心里的感觉,是一个蒙古人回到原乡。现在我必须要说,当我现在看到草原上种种很恐怖的行为,我已经以不是一个蒙古人的身份在看这件事情,我就是一个人,一个在地球上的生命。 人只有几十年生命,可是在这几十年里面,蒙古尤其是内蒙古草原生态环境遭到多少毁损。这件事情如果不加以阻止的话,再一代无法居住,无法求生存,连存活都会有威胁。 我到草原上走了26年,一路走一路问,一路看,一路写。我发现我已经不是当初只是想看父母的故乡,只是想回来找寻找根源的那个单纯的怀乡人,一个归来的游子。我现在亲眼目睹的,是地球上的一个生态的浩劫。 我问过学者,他们告诉我,游牧族群不只是在内蒙古草原上,还在蒙古国的草原上,还可以到欧洲的北方,从北亚到北欧,包括非洲也有游牧的族群,包括南美也可以说也有游牧的族群。游牧族群越来越受到其他的威胁。 有人说,到了现代,游牧族群早就该淘汰,无足轻重。我觉得恰好相反,地球上有三分之一的面积是给森林,给草原,而且是适合游牧的。这三分之一适合游牧的森林草原,被人类不断地为了短期的、几十年的利益毁损,并且这种损坏千年不会恢复。 没有比所谓的文明更为野蛮的掠夺  席慕蓉:我一直在讲,所谓的文明,如果好好利用话,跟自然是相合的。文明本身让我们更加疼惜自然环境,这种文明可以让我们永续。 但是当文明的发展,是让我们向这个自然掠夺的时候,这个文明就是最野蛮的掠夺。最野蛮掠夺的意思不留活口,不留余地,不给下一代任何生存的机会。 谈起这个我有点激动,因为我觉得好奇怪,这些人这么无知吗?在最好的草原上,开露天煤矿,能够采多久的煤?最多30年50年。但是草原是上万年靠着牧民、牲畜、草原三者之间的慢慢的和谐,才得到生产力的一块土地。 大自然靠族群跟整个自然生态,经历多少年的智慧,才能养活土地上的生物?我们常说"逐水草而居",这不是很简单的一句话, "逐水草而居"是因为在蒙古高原上的土地很薄,如果群族迁徙的路线很好,不去伤害牧草,让它年年生长,那这些牧草可以是上千种的优良的营养丰厚的牧草。 可能有人又说,我们可以把牧草圈起来养。不是。我们要推己及人,我们还要推己及其他的生物。 我这样说,别人可能觉得因为你是蒙古人,所以你才特别激动。我觉得早已不止于此了,草原不是只属于游牧族群的,草原是属于全世界的人类。 有一次一位访问者问我什么是草原的价值。若是十几年前,我会很谦虚的说,哎呀草原是我们的原乡,我们在那里有安定的感觉。但隔了十几年,当人家再问我说"请你说一下草原的价值"的时候,我真的生气了,我说:"价值?"我突然听见自己说:"请问你肺有什么价值,肝有什么价值,你问我草原有什么价值?草原就是地球的肺地球的肝,你说山河流有什么价值?平原有什么价值?农村有什么价值?牧草有什么价值?它能够活到现在,它能够保存到现在是因为从前的人知道它的价值,没有伤害它!" 现在人类在内蒙古的草原上挖稀土、探测天然气,用西拉木伦河的河水洗煤。洗煤是为什么?洗完变成无烟煤,可以多赚一点钱。为了从有烟的煤变成无烟的煤,整个西拉木伦河被污染,为了赚稍微多一点,毁掉整个流域。我必须要说,除了无知,还有贪婪,还有愚蠢!为了现在的这个煤矿几十年的利益,稀土矿几十年的利益,把无烟煤洗了赚得几毛钱的利益,毁了我们生存的土地。 我知道我今天应该温和一点,有礼貌一点。但是那些挖煤矿的人,开采煤矿的财团,在西拉木伦河里面洗煤污染整个流域的,在我们鄂尔多斯或者是我们整个内蒙古的土地上找稀土,或者是找天然气的人说,他们有没有一点害怕? 我不知道。我害怕得很。我害怕,在沙漠的中间,或者在旷野中间,觉得这个地方是没有人住的,地很大,似乎人怎么做都没有关系。但是地球也是一个生命,它跟人类一样,它要保持一个身体的完整性。我们现在在做的,却是破坏这个地球的这个生命的身体的完整性。 几十年的时间而已。二十多年以前,我所看到的鄂尔多斯,二十前我所看到的父亲的家乡锡林格勒,二十多年前我所看到的呼伦贝尔,都变了。才二十几年啊!如果再继续我现在的头皮都发麻了,我打寒战如果再继续这样下去,我不知道我们地球,我们的明天是什么样子,我不知道。我真的无法想像。 我不是学物理的,我也不是学地球科学的,我只是一个地球上一个很普通的、很卑微的生命。我请在这个方面能够给我们回答的学者、专家,可不可以清清楚楚的告诉我们,我们还可以活多少年?我的"我们"的意思是说,我们地球上所有的土地,所有的人类,包括海洋在内,还能活多少年。我很想知道。 谈教育:教育不该是划类别、分阶级、贴标签  凤凰文化:在新书给海日汗的21封信里,您表达了自己对教育一种的反思,,您觉得教育日益被一种壁垒分明的观念,改造了一种扁平、隔膜、限制化的一种分类。 席慕蓉:教育本身是必须的,我没有反教育的意思,可是我觉得教育其实先要让我们成为一个普通人。 教育在开始的时候,先不要给我们划分类别,制造阶级,贴上标签。我觉得真正的教育是让我们变成一个普通人,普通人是什么呢?就是对别人有善意,对自己知足,又希望自己所处的环境能越来越好。然后对别人,对大自然尊敬。普通人就是知道这个世界不是只有你活着,这个世界还要给别人留余地。通人就是明白,我没有比你更好,我也没有比你更坏,我的家可能比你的穷一点,可是我家里一样和乐,我一样能够得到一个普通人的自信自尊和往更好处走的途径。 我觉得教育是必要的。但是如果教育只是让孩子能够更快的好,能够比别人走不同的路,能够超前别人多久多快我会害怕。 我一直觉得,一个小学或者幼稚园的教育让我们变成一个善良的、跟世界相合的一个生命,就够了。等到孩子长大一点,差不多到11岁、12岁的时候,再慢慢觉得自己有一个方向,有了跟别人不一样的自己喜欢的东西。让我们先跟别人一样,然后再找出自己跟别人不一样的地方,然后走自己的路,我想教育就是这样吧。 当然,特别有禀赋的天才不在此列。 我觉得教育要先为普通人设想,在一个普通人的教育里分阶级,分优等生劣等生,这很让你沮丧。 瑞士心理学者荣格说过,人完成自己,并不要用一个所谓世俗的标准,而是要做到自己的完成跟自己的完整。这里面包括--尤其在那个创作上面--包括了就是说你个体的累积的某种无意识的。 人除了自己个体的无意识,还要一个群体的无意识。群体的无意识是包括你跟别人相处,包括你不知道的森林,你不知道的山脉,你不知道的宇宙,它们所累积起的很多小的、无法察觉的那个无意识的基层,也是你生命的基础呀。 所以当你有一个这么厚的基础时,冰山的顶上才能出来。你以为你看到的是"我学会的",你以为是"我凭自己的努力的",不是,后面还有一个在生活里面累积的,种种的无意识的那个可以说靠山吧。 我自己也在想,生活里面有很多东西,如果马上确定它是否有用,这样其实是很可惜。我写过一首诗:"我当时是争取了那么多东西",可是我现在觉得,最丰富的那个东西,它不会让你能够跟别人竞争,而是在你最放松的时候,它走进你的某种东西。 谈群族:呼吁建立蒙古族的完整文化  凤凰文化:这种对教育的反思,是不是还因为自己或者自己的同胞,长期在以汉族为主流的文化环境里被教育长大,有一些他族的文化是被遮蔽的。就比如您看到的"阙特勤碑",长期的教育让您看到的是碑的背面。您那一刻的震撼,是不是觉得"除了我以外,还有多少人在这样的遮蔽下去接受教育? 席慕蓉:目前来说,我不反对这个教育。因为这个教育的本位是给汉族人的,这个教育本身对汉族人是很好的教育。 但是我是汉族人里面的蒙古人。我在一个大环境里受教育。我从小就很奇怪,记得中学教科书里有一个黑白的相片,是突厥的阙特勤碑,是一个汉字书写的碑文。这是碑的背面。当我看阙特勤碑的正面时候,已经是2006年--2006年我到了蒙古国的后杭爱省,看到碑还立在草原上。我看见汉字的碑是朝西的背面,朝东的正面是古突厥文。 那一刻,我说,啊,原来我记了这么久的突厥碑阙特勤碑,只是背面,这是我所受的教育给我的背面。没有一个线索告诉我,其实它的正面是古突厥文。 但是我能责备吗?不能。我不能攻击以汉族为本位的教育。我不反对每一个族群都要给自己族群树立本位意识,因为要人爱自己的族群,要人能团聚在自己的族群的一个力量,要人享受这一个力量之外还享受属于一个群体的幸福,我都不反对。 而且阙特勤碑的背面那个字是唐玄宗自己亲自书写,然后请工匠刻下来的,所以也不能说不应该用这个。我没有权利,而且我不觉得这个教育是错误的,只是我需要给我的族群的教育。 所以我不责备这个教育,我只能希望在内蒙古的环境里面,在读蒙文学校的时候,有人给指出来,阙特勤碑前面是突厥文 在蒙古高原上走,我会觉得"哎呀,我要给一个住在内蒙古的年轻的蒙古孩子说:这几十年来,不只是蒙古,整个北方的游牧族群的历史,其实都是碎裂的。"汉民族的历史,我觉得已经是被我们的史官写得如图铜墙铁壁,一直传下来绝对都是完整的。 我说"铜墙铁壁"的意思,我们现在的历史真是一路读下来,没有一点破绽,非常完整。怎么会只有这一个族群的历史是完整的?怎么会其他的族群的历史不是完整的?游牧族群除了羡慕别人,是不是也能自己做个"铜墙铁壁"呢? 也许是因为缺乏文字,也许缺乏了解,也许缺乏书写,也许缺乏力量,也许缺乏反省的能力,也许没有人来把它好好的写下来我想我没有这个能力,我不是学历史的,但是我觉得,也许慢慢会有人整理,我希望有这样的学者。 我着急。或者是我我反省,为什么没有人给我们写?但是我们怎么能要求别人给我们写呢?别人有别人自己的历史--这个"别人"我没有敌对的意思--所有的族群跟族群之间,都应该有以自己为本位的历史。写出来,然后由这个族群自己来阅读,然后当它再加入其他的族群的时候,它比较有自信。这个自信是一个生命最需要的。如果我们在一个大的族群里面,缺少对我们自己这个族群的认识,我们的生命不会完整。 所以我要求的并不是说"你要修改!"相反,我不要求任何人修改,人家给了我背面的,我到了,到这个岁数才知道我接收的是背面讯息,那是因为我没努力。如果努力的话,我想每一个孩子,每一个年轻的生命,可以从比较年长的生命传承到这些认识--有人慢慢地把这些写出来,然后形成自己族群连贯的历史。 这个历史有何用处呢?不是为了攻击别人,相反正是为了跟别人好好相处。 当人有自己的历史,喜爱自己族群,能够在这个大族群里拥有自我的权利之后,再去跟别人相处,彼此之间才能变成平等。当人内心觉得平等,就不会有恶意,就不会有怨言,就不会悲伤,就不会觉得不公平。所以我的意思就是要善待他人,意思就是说,我们有自信心的时候,才能善待他人,我想是这样。 “有多大的问题也不能抓,为什么,他说你一抓的话,就把新兴起来的一批民营企业家就都打下去了。” 解说:从1978年起,年广久在老家安徽芜湖卖起了瓜子,因为他总是给每位顾客多抓一把瓜子,大家说他是"傻子",也许就是这多抓的一把瓜子,成就了日后著名的"傻子瓜子"。 年广久:一天要卖十几斤,要赚几十块钱,就慢慢越做越大,越做越大。 解说:不光是年广久,浙江温州也有不少到处找寻机会的精明人,到70年代末,温州的个体工商户就超过了三千个,而全国个体工商户有几十万户左右,三中全会文件原则上允许了农村工商业的存在,但究竟允许到什么程度,文件上并没有说明。 郑元忠(温州八大王之一):当时认为包上地,包农牧副业先富起来,都是正当的。那么我们也就大胆地做,所以我们在1978年我们认为我们做低压电器,不管是柳市3块钱买过来,拿到北京卖5块钱,在我们的想法里面是两地的差价,不属于投机倒把,因为你开放了。 解说:1981年,袁芳烈以浙江省副省长的身份主政温州,刚一上任,在路边偶遇的一位普通老太太给他留下了深刻的印象。 袁芳烈(时任温州地委书记):那我就蹲下来和她聊天了,我说你一年能够收多少钱,她把手一甩,我一年收入六千块,那我问她经营,经营我织出来拿到市场卖掉,我再买点纱再卖,我什么困难没有,我谁也不找,她口口声声说共产党好,现在的领导好,允许我们搞,允许我们致富。那我就想了,这按照通常来讲这是资本主义,我就想这个资本主义有什么不好呢。 吴小莉:政策最初开了一个小口子,对个体户和投机到倒把分子表现了宽容,那是希望解决他们的吃饭问题,没想到他们越做越大,不仅自己干,还雇人来干,资本主义的小尾巴就这样越长越大,这与共产主义的理想相冲突,又给当政者带来了麻烦。 解说:1981年5月29日,《人民日报》发表《关于一场承包鱼塘的争论》广东高要县农民陈志雄承包了141亩鱼塘,夫妻俩干不过来,就只好雇人,雇请固定工5人,临时工2人。《人民日报》还开辟专栏,针对陈志雄是否具有剥削性质展开讨论,讨论持续了3个月,最后竟有了个戏剧性的结尾。有人从马克思《资本论》的一个算例推出结论,8个人以下就叫做请帮手,8个人以上就叫做雇工,8人以下不算剥削。 保育均(中国民私营经济研究会会长):解放初期划你是富农,还是地主,就看你雇工是8个人,超过8个人就是说剥削量超过50%,那就叫做地主,雇工在8个人以下,那叫富农。 解说:"七上八下"的标准本可以让理论家和个体户相安无事了,可是在芜湖卖瓜子的年广久严重超过了这个标准。八十年代初,年广久接手了一家濒临倒闭的工厂,一下子有了140名工人,当时的安徽省农委主任周曰礼就派干部到芜湖去调查,写了一个调查报告上交中央。从那个时候起,邓小平就知道了傻子的事情,当时在山东视察的胡耀邦也听说了这件事。 李汉平(时任胡耀邦秘书):有多大的问题也不能抓,为什么,他说你一抓的话,这个胡耀邦同志当时考虑,你一抓的话就把新兴起来的一批民营企业家就都打下去了,因为刚开始都是提心吊胆。 解说:年广久和陈志雄并不是个案,全国都在讨论"七上八下",还有长途贩运,借着胡耀邦下来视察的机会,山东的领导也试探着中央对个体经营者的态度。 李汉平:后来耀邦同志他当时就说,他当时讲这怎么叫投机倒把呢,长期以来我们这个流通领域就没有什么流通领域,都是连分东西的话,连买个杯子都靠发票,他说这些人不是投机倒把,他们是搞活经济,搞活流通,他们是"二郎神"不是"二道贩子"。 郑元忠:我那钱也赚了,当时七十年代末,刚刚开始讲"万元户"的时候,我已经开始建房子了,1981年建好,我都建了7万多,所以说当时是首富,应该说是非常富,还不是一般富,别人还是奔向"万元户"的时候,我房子都建了7万多。 解说:郑元忠的钱,让很多人看着不舒服,而在1980年前后,温州地区据说已经有了4万供销员大军,他们奔走各地为企业找原料找市场,为自己找利益。 袁芳烈:那我们当时提出来的口号,就是大力发展家庭工商业,党中央一强调四个坚持,这又心又跳起来了,四个坚持。第一个坚持党的领导没问题,一说坚持社会主义,那时候还没有提出特色社会主义,这心里就慌了,那我这算不算社会主义,那这传统来讲都是资本主义。 “有多大的问题也不能抓,为什么,他说你一抓的话,就把新兴起来的一批民营企业家就都打下去了。” 解说:更大的麻烦还在后面,个体户和私营企业不仅发财让人眼红,而且在经营中,随时与国营企业争夺着市场和原材料,这个社会中原来的上等人几乎都对他们不满意。 胡金林(温州八大王之一):十一届三中全会就是1978年以后,就是说让一部分人先富起来,这个里头实际上政策也是很模糊的,到底富到什么程度,我们这样富合法不合法,当时我们也不知道,反正那时候我们也不懂政策,终归是我们是赚钱养家糊口。 解说:1981年国务院两次发出紧急文件打击投机倒把,规定个人未经允许,不许贩卖工业品,不许私人从事贩运,严格限制社队企业同大中型企业争夺原料。 郑元忠:当时农村里面有一句话叫"枪打出头鸟",你露富了,你盖了四间四层楼房,在农村里面还没看到的,1982年,宾馆一样的当时,现在当然是不足为奇,温州讲话当时还叫地委都派人过去看了,那么打击对象是第一个首当其冲,马上就决定下来。 解说:中央精神贯彻到浙江省,浙江省就把经济活动最活跃的温州作为重点,温州又把下属的乐清划为了重点,乐清又把下属的柳市划为重点,柳市镇上8个先富起来的人被定为投机倒把的典型,史称"八大王",而郑元忠和胡金林名列榜首。 袁芳烈:"八大王"是在1982年的上半年,贯彻中共中央全国人大常委会和中共中央国务院两个打击经济领域犯罪活动的决定,省委根据这个决定的精神,决定了以后直接就派了一支队伍到了柳市进驻柳市。那可想而知,老早这个印象就是这个地方是资本主义,资本主义泛滥的典型,到了那儿去以后,工作组一看到处盖着新房子,甚至还有三层楼,四层楼的,一看很眼红这家伙就问吴良志,这个楼什么人的,一看那么高,吴良志说个体户的,投机倒把,投机倒把。 胡金林:那个中纪委姓刘的,当时也是姓刘的一个,他说我是两万五千里长征过来的,才381块一个月啊,你一年赚几十万,这个得了啊,你合理不合理,你这不是投机倒把是什么。 胡万昌(时任温州市乐清县柳市镇工商所所长):谁有企业或者前几年赚了钱了,1979年到1982年三年,两年半时间嘛,谁赚钱了,暴露出来了,那就要打击。 胡金林:我说我们是做小生意,你说要我纳税,我也纳了,应该说是合法,最后他们撂出一句话经济是经济,政治是政治,哎,不对了,我说要下雨了,所以我做准备逃的准备。 解说:胡金林随即出逃,在外地躲藏,大胆的郑元忠直接撞到了枪口上。 郑元忠:那后来,没过几天,那么三个地方同时同一天来找我。 胡万昌:那郑元忠正好是盖了房子暴露出来,当时他的房子在柳市最出名了,他在农村嘛,地也大一点。 郑元忠:我说我怎么了,我没有犯错误,你们过来干嘛。 胡万昌:你这个房子盖得大,你钱哪里来的?我不管你是哪里来的,你反正是挖社会主义墙角来的,我就要打击你,就要抓你。 解说:这是1982年的四月份,郑元忠的这个春天比冬天还难熬,提审持续了28天。 郑元忠:在磨磨磨磨,磨来磨去,磨来磨去到第29天,那一天拿了一瓶墨水,拿了一本草稿纸放在那里,给你最后两天时间,你写也得写,你不认罪,你也得认罪,他很凶过来,不写也得写,我说我就偏不写,我坐在会议室里面29天,那个墨水瓶我很气很气拿起这个墨水瓶,叭砸在那个墙上,只有二十分钟时间,来了一个拍照的,就随意把我拍了几张。 你可以回去了,工商局的,叫我你可以回去了,我走就走,谁怕谁啊,走着瞧,他说最后一句,我们分手的时候就这句话,我回到家里我第一感觉不妙,拿了钱,饭都没有吃,老婆孩子一句都没有讲,我怕他们哭哭啼啼麻烦,拿了这个钱就走。 解说:郑元忠跑了,胡金林跑了,其他几个大王纷纷落网,打击投机倒把的运动不仅在温州乐清县柳市镇取得了胜利,而且席卷到全国。 吴小莉:1982年初,中央公布《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》,在讨论这个决定的中央政治局会议上,邓小平说,在实现四个现代化的过程中,我们要有两手,一手就是坚持对外开放和对内搞活经济的政策。一手就是坚决打击经济犯罪活动,这一年甚至修改了《刑法》对投机倒把等行为的量刑幅度都提高到可以判处死刑。 温州的"八大王"事件,正是这一年经济整肃运动的冰山一角,不过到了这一年的9月中共十二召开,提出了"在农村和城市都要鼓励劳动者,个体经济在国家规定的范围内和工商行政策管理下适当发展"。个体经济更在这一年的年底首次被写入了宪法,取得了宪法保护的合法地位。在外逃亡的郑元忠就觉得这些都是好消息,估摸着风声渐松,气候有变,决定回家看看。 解说:1983年9月20日,夜里两点钟刚回到柳市,郑元忠就在家中被捕,不到半年1984年初,同样以为风声已过,而回家的胡金林,也未能逃过牢狱之灾。 新闻:中共中央关于严厉打击刑事犯罪活动的决定,党的十一届三中全会以来,全国政治经济形势很好,社会治安经过几年来的不断整顿,虽然有所好转,但整个来说还没有根本解决问题,还没有根本好转。 郑元忠:我抓进去,正好是这个机会,正好是严打,抓进去很多看守所里面根本就住不下,16个位置的里面已经32个人了,关押不下,我进去关在九笼第33,当天晚上就站着过夜,边上就一个马桶,坐在马桶边上,你叫谁,就这样的生活,里面33个全是流氓、盗窃、强奸,这全部是这一些。 “有多大的问题也不能抓,为什么,他说你一抓的话,就把新兴起来的一批民营企业家就都打下去了。” 解说:"八大王"的坐牢充分教育了温州人,搞资本主义尾巴是要承担风险和代价的。有资料显示1980年,温州市工业增速达到31.5%,到1982年却下滑到负1.7%,其后的三年也一直是徘徊不前。 袁芳烈:邓小平1982年讲话中,就直接就提到我赞成包产到户,现在还不够,还是保守还是不够,但这些话没有完全传下来。那么有的就说了,这共产党的政策像个月亮初一、十五不一样的。那么老百姓心有余悸,吃不透、看不准,不敢动,想富不敢富,富了又怕冒富。柳市"八大王"现在还在牢里面关着呢,这时候提醒我了,"八大王"的问题到底怎么,具体我也不清楚,到底怎么回事。 胡金林:对他来说,他当时也是决心比较大的,所以他对我来说,他后来说当时也是政治上很冒险的,随时会处理掉。 袁芳烈:到了温州市,我找了谁呀,找了法院院长孙昌,孙昌当时是中级法院院长,因为都是他判了嘛,我就找了他,因为我们很熟,随便说话,我说到底我厉害,还是你厉害,孙昌说那当然你厉害,你是书记当然你厉害,我是书记,我官大,我就厉害。 我说不见得,我说都说我厉害,我天天开会叫解放思想,动员老百姓发财致富劳动去经营,老百姓不动不敢动,我说你这个小院长不厉害这么一张判决书,那老百姓动都不敢动,谁都不敢动,我说我厉害,还是你厉害。 郑元忠:出于我的意料之外,就4月份马上释放,到了门口的时候,你暂时解放,叫暂时释放,签个字。 解说:此时在安徽芜湖,年广久日子也不好过,之前《光明日报》先后发表了三篇关于年广久和他的"傻子瓜子"的报道,让年广久甚是得意。他当时以个人名义接管了一家濒临倒闭的国营工厂和厂里一百多号职工以及他们的麻烦,不久就有人来查年广久的税。 年广久:那还有个笑话,什么笑话呢,说我偷税漏税,你看打击我没用,讲我们偷税漏税六万,偷税的话呢,要坐班房,还到处宣传好,有账可查嘛,怕什么,又不是我私人一个搞的,国家净得,我承包,怎么搞到我头上来干嘛。 吴小莉:1984年10月22日,在中顾委第三次全体会议上,邓小平说"前些时候那个雇工问题呀,大家担心得不得了,我的意思是放两年再看,那个会影响到我们的大局吗,如果你一动,群众就会说政策变了,人心就不安了,你解决一个"傻子瓜子"就会变动人心,没有益处,让傻子瓜子经营一段怕什么,伤害了社会主义吗"。 邓小平的这段话,不仅保护了处在风口浪尖的年广久,也打消了其他个体私营企业主们的观望心理,其实自这一年年初起,邓小平南下广东的影响力和深圳等特区的示范效应就持续发酵。"全民经商"热终于降临,当时流传着这样的顺口溜"十亿人民九亿倒,还有一亿在寻找",这让时红时黑或灰或白的温州人看到了希望。 解说:1984年春天,袁芳烈召开了一个全市公社书记以上干部的会议,传达了中央一号文件,温州敲锣打鼓高调宣布,给"八大王"平反。 袁芳烈:那么从"八大王"平反以后,在全市的这个区域经济和市场又发起了一个高潮。 解说:温州这个有着悠久商品活动传统的地方,在改革开放之后迎来了第二春,1985年11月,时任国务院总理的赵紫阳来温州视察,袁芳烈陪同在侧。 袁芳烈:最后到了码头那个地方,站起来,赵紫阳自言自语地说,真了不起,这么大个镇,这么大个城市,这么短的时间没要国家一吨钢材,没向国家拿一吨钢材,一吨水泥,真了不起,他就说这些,那就是赞成,这就是很大的鼓励。再他接着叹了一口气,我们解放以后,我们的农村在历史上不折腾来折腾去,到现在的话是什么样子。 邓小平:资本主义的发展是好多年了,几百年了,我们才多长的时间,我们尤其是耽误了几十年了,不耽误这几十年我们现在的面貌完全不同,再耽误不得了。 吴小莉:今天回望改革初期所走过的历程,学者们普遍认为就是因为尊重了民间的创造性,使得他们的积极性有所发挥,才让经济发展和体制改革有机地融为一体。无论是农民的分田到户,民私营经济的复苏,还是温州模式的形成,这种自下而上的自发制度演变,得到了自上而下的确认。 1984年,国家决策层终于达成了普遍一致的认识,社会主义经济是在公有制基础上的有计划的商品经济。这一年的11月18日,"新中国第一股"上海的飞乐音响股票向社会公开发行,人们思想和观念中的又一个禁区被打破了,而邓小平1992年的一句"要坚决地试"更促生了此后20年中国资本市场的风云激荡,千千万万的中国股民也随之进入了一个风雨兼程,心惊荡漾的年代。 |