民国旗袍改良史,旗袍虽美能“扫地”

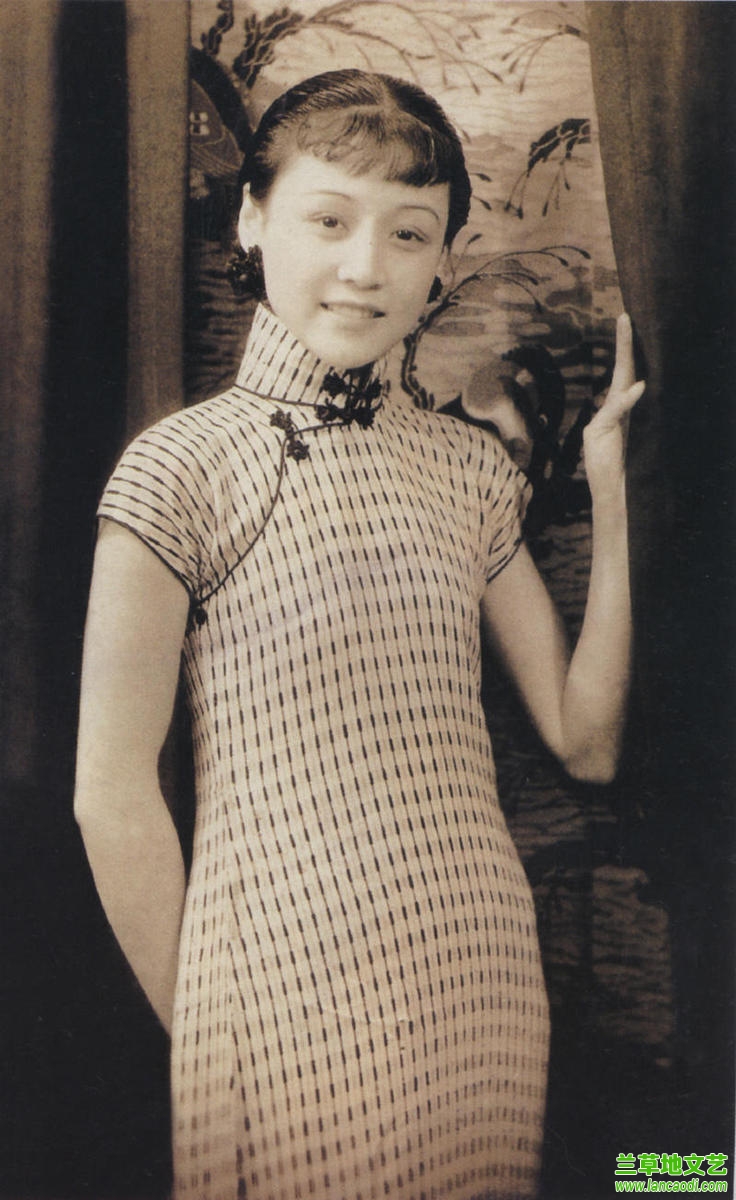

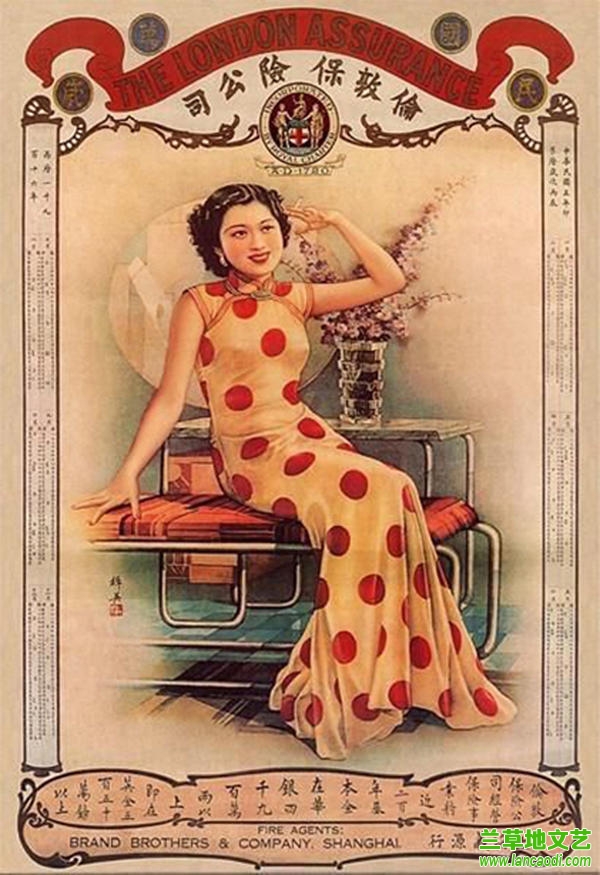

20年代末期的旗袍 旗袍吸纳西式服装元素,量体裁衣,剪裁得更为合身,旗袍的裁剪工艺由千人一面向千人千面的个性化转化。人的体型有总的形状,那是概念化的分类,服饰穿在身上,却因各人形体的差别而有所不同。私人订制是根据各人的具体情况,量体裁衣,服饰穿在身子也更贴合,可以遮挡身体的缺陷,凸显身体的优势。旗袍的制作新理念,改变了传统裁剪中的弊端,让旗袍的个性之美得以发挥。  无袖长下摆旗袍 此时的旗袍增加了开叉,不仅两边可以开叉,前后也可开叉,并出现了左右对襟旗袍。走动时,女性白皙的腿部在开叉出显露。茅盾的名著《子夜》就有类似的描写。“淡青的的印花的华尔纱长旗袍,深黄色绸的里子,开叉极高行动时悠然飘拂,闪露出浑圆柔腴的大腿,这和那又高又硬,密封着颈脖,又撑住了下颏的领字形成非常明显的对照。”  扫地旗袍高开衩 领、袖、下摆的变化就更多了,荷叶领、开叉领与荷叶袖、开叉袖等西式服装的装饰大量采用,甚至穿戴方面,旗袍也可以与西式服装搭配。而冬季在旗袍外面套裘皮大衣,领、袖处加以毛皮饰边,则是当时的一种摩登的穿法。  扫地旗袍掀起下摆 30年代流行一种长至脚部的旗袍,下摆长可及地,民间称之为旗袍扫地,俗称扫地旗袍。穿着满人之袍的满族贵族女性,头戴耷拉翅,脚蹬花盆底鞋,袍身长,衬托身材的修长。扫地旗袍的长下摆,盖住脚面,拖到地面,遮挡了脚下穿的高跟鞋,显出女性高挑的身材。因此,受到女性的欢迎。扫地旗袍风靡一时。然而因为旗袍下摆长,行动不便,扫地旗袍多在社交场合流行,市民阶层,日常生活中,不能穿这样的旗袍。因此,旗袍可扫地,虽是形象的说法,拖曳在地上,也确实可以扫地。  中袖扫地旗袍 到了30年代末期,旗袍借鉴西式服装剪载方法,有了胸省和腰省,旗袍无省的风格局被打破。同时,第一次出现肩缝和装袖,使肩部和腋下变得适体。新款旗袍的出现,使玲珑突兀的女性美成为一种社会时尚。 |