考场人生

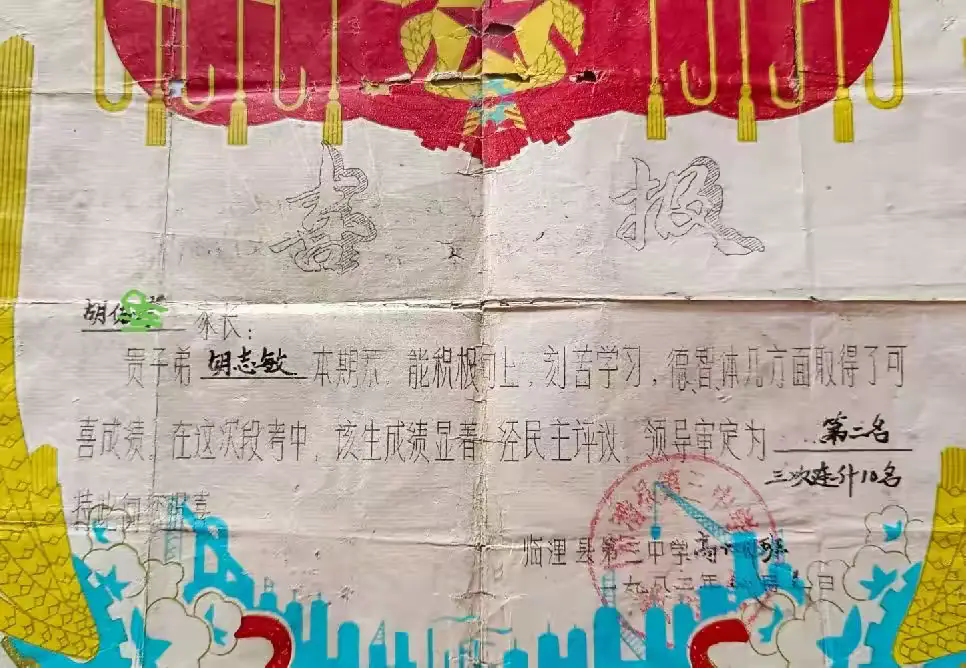

又值高考时节,尘世喧嚣如潮涌起,亦如微风拂过我心底久已沉寂的深潭。四十载光阴倏忽而过,那方寂静得令人心悸的考场,却常在记忆深处悄然浮现。黑压压的人影凝滞不动,唯余墙  壁上挂钟的指针,以亘古不变的节奏,滴答、滴答,撕裂着空气。监考老师轻如落叶的步履,落在紧绷的神经上,好似惊雷滚动。 壁上挂钟的指针,以亘古不变的节奏,滴答、滴答,撕裂着空气。监考老师轻如落叶的步履,落在紧绷的神经上,好似惊雷滚动。谁甘愿将青春的年华,一次次交付给这令人窒息的方寸之地,任恐惧与无奈如藤蔓缠绕?那滋味,恍若一场无休止的梦魇。 童年逃学的场景犹在眼前:秋日干涸的田野里,在母亲与外婆挥动的鞭影下徒劳打转。彼时的顽童,何曾预见自己终将被锻造成一部精准而冰冷的考试机器? 在时代的洪流与生存的重压下,我们唯有将鲜活的生命棱角磨平,忍受着灵魂的扭曲与重塑,只为契合他人眼中那个“应有”的模样。回望来路,那遍布荆棘、大大小小的考场,何尝不是生命旅程中一次次灵魂的炼狱?每一次踏入,都伴随着声泪俱下的呐喊。 1985年,在经历了无数次模拟考试的硝烟后,真正的高考如同命运最终的战鼓擂响。学校日夜不息的鼓噪与造势,早已将少年们的心神熬煎至枯槁。母亲考前匆匆赶来,一番关乎“利害”的陈述,本意是鞭策,却成了压垮骆驼的最后一根稻草。对于背负过重思想包袱的“懂事”孩子,这份期许,顷刻化作了难以承受的千钧重负。 那一日,魂不守舍,失魂落魄。傍晚换下的衬衣被胡乱塞进塑料桶,两支精心准备的钢笔,便遗落在上衣口袋里,浑然不觉。整夜辗转反侧,心绪如沸。班主任贾开泰老师三次踏足寝室,送来暖意的问候。 破晓时分,命运的班车已然停驻。临登车前,贾老师一声洪亮的提醒:“大家别忘了钢笔!”我慌忙探手入袋,顿时如坠冰窟——空空如也!贾老师拉着我疾步回房,四处寻找,最终无奈摊手苦笑:“都借光了,只剩这支批改作业的蘸水笔。” 1985年那场决定性的语文考试,竟以如此仓惶潦草的姿态拉开了序幕。校门外小卖部店主递来一支铅笔时,那满含同情与惋惜的眼神,至今烙印在我心头。 摊开长卷般的试卷,蘸水笔尖悬在纸面,墨珠欲滴,心脏擂鼓般撞击着胸膛。一个生僻字注音卡住了去路,眉头紧锁,墨迹已然不自觉污了卷面。大脑一片空白,母亲的话语如魔咒回响,“考不上”的绝望感如浓雾般弥漫开来。卷上墨团点点,思绪却如漫天飞雪,纷纷扬扬,理不出头绪。监考老师不疾不徐的足音,仿佛死神在丈量时间。当我终于强抑狂跳的心,目光聚焦于作文题——《给光明日报的一封信:反映小村水源污染问题》——这平素可一挥而就的题目时,刺耳的电铃骤然炸响!三魂六魄仿佛被惊雷劈散,僵硬在当场。我本能地望向那位女监考老师,翼求一丝怜悯,回应我的却只有一张冰冷的脸和严厉的呵斥:“请你放下笔!” 那冷冽的眼神,连同那封未曾写完、与梦想学府(兰州大学)失之交臂的信,在往后的岁月里,无数次刺痛我的记忆。 考试结束,从床下的塑料桶中寻回衬衫,无意间发现那两支钢笔,依旧安然插在口袋,它们沉默地拒绝了我人生中这场最重要的仪式。那所位于西北内陆城市兰州的985学府,也是二伯的母校,曾以其低调内敛的卓越成就曾跻身国内顶尖大学行列,终究成了我梦中遥不可及的“应许之地”。 我的分数,距湖南省本科线差2分,距重点线差7分。一位兰大招生人员后来惋惜道:若过本科线,或都可破格。这2分之差,仿佛命运之神漫不经心划下的一道天堑。 校园,于我而言,是交织着天堂与地狱的复杂场域。作为教师子弟,在父亲任教的初中却饱受欺凌。童年的记忆里曾有朗朗书声与悠扬钟声点缀的甜美时光,爱打球,也能表演。然而自中学始,快乐的羽翼仿佛被生生折断,阴霾时时盘踞心头,而无休止的考试,更令人窒息。 我曾是耽于幻想、嗜书如命的少年。课堂上,思绪常随窗外鸟鸣飞向无垠绿野。直到初中数学老师肖学林一度断言我升学高中无望,母亲盛怒之下撕毁了我所有珍爱的小说。自此二十余年,我再未触碰文学。灵性一旦被强行扼杀,便如覆水难收。为了证明自己,也为了在那所重理轻文的学校里立足,我不得不将自己锻造成数理化的解题机器。成效立竿见影,成绩飙升,甚至引来母亲对我真实性的怀疑。原来,应试的迷宫,考究的不过是悟性与模仿,只需识破预设的陷阱,真正的创造之光反而黯淡。优异的成绩曾是我抵御欺凌的铠甲,使施暴者不敢直视。中考前一月,书本被嫉妒的同学疯狂撕毁、践踏、泼墨、辱骂……纵然只考入县内第三中学,终是与那些疯狂的同学彻底割裂——记忆中,那些欺凌者似乎都未能踏进高中门槛。 我的学业轨迹,亦如我动荡的青春,跌宕起伏,从未有如优等生般稳定。在日复一日的压抑与欺凌中,何曾有过一日安宁专注的时光?然而,我总能在沉沦后奋力跃起,实现惊人的跨越。高一物理曾夺魁,成绩三连跳大幅攀升,但文理分科时,心底那缕文学的微光终究未被掐灭。物理老师周乃源两次将我划归理科,我又两次固执地改回了文科。那遥远而温暖的文学之梦,仿佛不绝如缕的丝线,牵引着敏感的心。童年时手电筒微光下如饥似渴阅读《哥德巴赫猜想》《第二次握手》的那些夜晚,是精神得以喘息的绿洲。 高考前半年,仿佛回光返照般,我迎来了中学时代最后一次大幅度的跃升——从高二谷底的第38名,跃至高三期中考试第7名,再于全省筛选考试中跻身第4名。若能高考一举夺魁,岂非最完美的谢幕?然而,命运之笔,偏在此刻蘸满了浓墨重彩的遗憾。  多年后,我仍常在梦中的考场悚然惊醒,四顾茫然,心间空落落一片。观看《大约在冬季》,才女安然的别样人生令人心驰,那仿佛是我曾触手可及却又倏忽远逝的平行人生幻影。 我的一生,似乎总在追逐一个又一个缥缈的梦境。为此不断调整、付出、甚至扭曲自我,最终却发现所执着的,不过如镜花水月。如同高考后母亲宽慰所言:“古往今来,冤没的翰林不知凡几!”一张考卷,在这漫长而混沌的人生图景中,又能界定多少价值? 然而,细数来路,那一场场困兽犹斗般的考试,也并非全无馈赠。它们逼迫我一次次直面深渊般的困厄,在无数次被重拳击倒、拖入泥泞后,总要挣扎着奋起,用尽最后一丝力气,逆着湍急的浊流,倔强地重新站起。这近乎本能的“逆流而上”的生命韧性,这被无数失败淬炼出的、在绝境中依然不肯熄灭的微小火种,或许正是那些冰冷考场留给我最深刻、也最为私密的精神印记? 唉!千般思绪,万般嗟叹,如今说来,终究只是雪泥鸿爪,是独行者在时间长河岸边留下的几行深深浅浅的足迹。潮汐终将涌来,抹平一切痕迹。所有个体的悲欣、得失、荣耀与遗憾,终将汇入这无垠宇宙永恒的沉默与浩瀚之中,了无踪影。存在的意义,或许不在那被标注的终点,而在于这逆流而上、挣扎前行的姿态——纵然微渺,亦是向虚无投去的一瞥倔强的光芒。  |

发表评论