影响一代中国儿童的苏联作家

[摘要]中国为什么在6月1日过儿童节?少先队和少年宫是怎么来的?《铁木尔和他的队伍》是一部什么样的书?这些都与前苏联有关。 腾讯文化 姚望 发自俄罗斯莫斯科 从小我们就知道,6月1日是儿童节。实际上,联合国定的国际儿童节是11月20日——这一天,联合国大会通过了《儿童权利公约》。而在中华民国时期,中国的儿童节是在4月4日。 为什么现在许多国家的儿童节定在6月1日呢?这和苏联有关。 1949年11月,亲苏的国际民主妇女联合会在巴黎召开大会,将6月1日定为国际保护儿童日。这是1942年6月初,德军枪杀了捷克利迪策村16岁以上的男性公民140余人,并把妇女和90名儿童押往集中营。这些儿童有的被送进毒气室,有的被送给德国家庭抚养。为了让人们不要忘记“利迪策大屠杀”这个日子,国际民主妇女联合会将6月1日定为国际儿童节。当时刚成立不久的中华人民共和国,也和苏东国家一起,认可了这个日子。 儿童节定下来了。除此之外,在当时的时代背景下,中国还从苏联引进了不少儿童文学作品,一批俄罗斯作家在中国受到欢迎。 盖达尔:让苏联孩子想当英雄

盖达尔 在苏联的儿童文学作家中,比较有影响力的是作家阿尔卡季·盖达尔。 在莫斯科郊外的小城克林,有一条盖达尔街,这里坐落着盖达尔的故居博物馆,一个街角之外是盖达尔少儿图书馆。 故居被一个绛紫色围墙围着,院子不大,种着花。院内是同样绛紫色的单层小屋,有三间房,其中一间充作管理间。大间则陈设简单,有简单的床、脸盆,墙壁上挂着一些图,介绍作家的创作。管理员柳芭告诉我,盖达尔就是在这里创作他的著名作品《铁木儿和他的队伍》的。里间是介绍作家事迹的陈列,其中有盖达尔白色的雕像,造型就像在讲故事。房间里还张贴着当地小朋友的画。 “他从这里上战场后,就再也没回来。”柳芭告诉我。

盖达尔故居铭牌 拍摄:叶益聪 阿尔卡季·盖达尔原来姓高利科夫,“盖达尔”是他自己创造的姓。1904年,他出生于库尔斯克,父亲是教师,母亲是贵族出身,也是诗人莱蒙托夫的远亲。他的父母都关心社会运动,参加过1905年俄国革命。 1914年,第一次世界大战爆发,盖达尔的父亲被征入伍。10岁的盖达尔也跑去参军,结果被人发现,送回了家。 1917年的十月革命让蠢蠢欲动的少年有了大显身手的机会。他参加了布尔什维克组织的巷战,不久后入党。1918年底,身材高大的他谎称自己已经16岁,被获准加入了红军。在部队里,他屡立战功。1921年6月底,不足18岁的盖达尔被任命为团长,显示出“自古英雄出少年”的气概。 不过,次年,在叶尼塞和白军作战时,因无故枪毙犯人,盖达尔被解除职务。1923年,他的头部旧伤发作,无法再回部队。在军事首长伏龙芝的鼓励下,他开始了文学创作,主要写儿童文学作品。他结了婚,妻子也是位女记者。两人生了一个儿子,名叫铁木儿。几年后,两人离婚,但他常去看望自己的儿子。在此期间,他写下了自己最有代表性的作品——《铁木儿和他的队伍》。 小说讲述了这样的故事:13岁小姑娘珍娜来到郊外小镇度假,得到一位从未见过面的少年铁木尔·加拉夫列夫帮忙。后来珍娜加入了铁木尔的“队伍”,一起帮助那些需要帮助的人们,并和流氓团伙作斗争。这部作品能让孩子们在享受阅读乐趣的同时,感受到勇敢和友谊,产生对英雄主义的共鸣。

《铁木儿和他的队伍》电影剧照 盖达尔原来想给小说起名《邓肯和他的队伍》,但是出版社不喜欢“邓肯”这名字,盖达尔就用了自己儿子的名字。 小说出版后,大获成功,“铁木儿”成了苏联儿童作品中最著名的人物。苏联儿童争先学习铁木儿,去帮助他人。作家也经常受邀去给小朋友讲故事——这也符合当时的文学潮流。此外,“铁木儿”本是鞑靼名字,小说出版后,俄罗斯族人开始广泛地叫这个名字。小说的受欢迎程度可见一斑。 1941年,纳粹入侵苏联,盖达尔作为共青团真理报的特派记者去了前线。这年10月26日,盖达尔去养路工家搜集土豆时,第一个发现了埋伏在河堤附近的德军。“伙伴们,德国人!”他刚高喊出这一句,被机枪扫射而亡,而他的战友则成功逃脱。盖达尔以自己的牺牲“书写”了严酷版的《铁木儿和他的队伍》。

《铁木儿和他的队伍》中文版 这本小说1950年代在中国翻译出版,在中国的少年儿童中产生了很大影响。1949年出生的作家叶辛曾说:“对我来说,少年时印象最深的两个作家就是高尔基和盖达尔了,是他们让我萌生了当作家的愿望。” 卡西里:发起儿童文学周 相比较盖达尔的少年英雄主义气质,苏联儿童文学作家列夫·卡西里是另一个类型。

恩格斯城的卡西里雕塑 拍摄:姚望 我曾来到伏尔加河中游的小城恩格斯,那里是卡西里的故乡。当时冰天雪地,在小城的一个广场上,一个俏皮的雕塑翘着脚坐着。好奇地一问,他原来就是卡西里。在雕像不远处,是作家的故居博物馆,这是一栋红色的两层红砖小楼,在钢筋水泥的楼宇间,很是醒目。

卡西里故居博物馆 拍摄:姚望 卡西里比盖达尔小一岁,来自一个犹太医生家庭。他的经历没后者那么波澜壮阔,生活安安稳稳。1920年代,他在莫斯科大学读物理数学系,并开始了文学创作。他当过专栏作家,后来成了1924年创刊的苏联共青团中央和少先队主管刊物《睦则卡》的主编,并在1947-1948年间担任苏联作家协会儿童文学委员会主席。

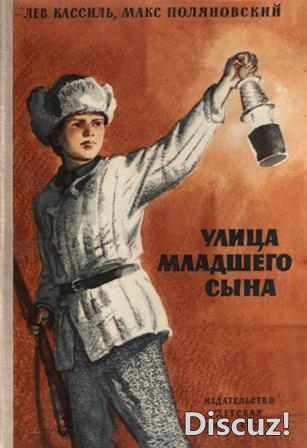

年轻时的卡西里 他创作了不少小说,比如和波梁诺夫斯基合著的《小儿子的街》。小说主人公沃洛佳是一个调皮的男孩子,经常让父母、老师操心。最吸引他的是书上所写的英雄人物,如夏伯阳(注:苏俄内战时,红军的一位传奇师长)。后来沃洛佳参加游击队,一开始经常蛮干,后来经历了战争磨炼,在领导的帮助下成为了成熟的游击队员。这部作品在1951年获前苏联国家文学奖。

《小儿子的街》海报 “卡西里的一项引人注目的功绩,是发起儿童文学周。”卡西里博物馆馆长米什列科娃对我说。 那是1943年,整个俄罗斯都处于艰苦的战争岁月。3月的一天,莫斯科的孩子们穿着破旧的衣服和打补丁的小鞋子,聚居在苏联工会大厅,听儿童文学家们讲故事。就在这一天,卡西里倡议发起儿童文学周,以推广儿童文学作品。次年,这项活动在整个苏联推广,普及到每个小城和乡村。 但作家本身并非完全生活在童话的世界里。苏联大清洗的血雨腥风曾波及他的家庭。他的弟弟约瑟夫(也是位作家)被指控为反苏恐怖组织和颠覆政权组织的积极参与者,1938年1月被枪杀。 卡西里在1970年6月21日过世。和盖达尔牺牲的壮烈相比,他的过世是另一种激烈——观看世界杯巴西和意大利冠军争夺战时,心脏病发作。 “他的作品在苏联的影响挺大,很多小孩都是读他的作品长大的,尤其是我们这里的小孩。”米什列科娃对我说。她还说,曾有美国青年来这个博物馆参观,因为卡西里是俄罗斯给他留下的美好回忆。她送了我一本纪念作家的小册子。 卡西里曾有若干作品被翻译到中国,比如的《小儿子的街》、《初升的太阳》、《成长吧,孩子》。一位中国网友在回忆《小儿子的街》时称,在1950年代,很多中国少年的枕边、书包里、课桌里都可以看到这本书。 “少先队日”被俄共继承 “我要来莫斯科看看少年宫。”一位访俄的中国朋友告诉我。我有点诧异——他已经老大不小了。对方说:“我小时候在少年宫学习过,所以想来看看少年宫的起源地。” 确实,少年宫制度也是中国从苏联引进的。它以前叫“少先队宫”。

今天莫斯科的少年宫 中国是学习苏联成立的少年先锋队。苏联1922年成立的这个组织,全称是“全苏列宁的先锋组织”。当时童子军的口号是“准备着”,而少先队的口号是“时刻准备着”。苏联还专门把5月19日定为少先队日。和我们一样,这里的少先队员们要扎红领巾,此外,他们还要戴一顶红色的船型帽。

苏联时期少先队宣传海报 这些组织、节日、仪式和各种苏联时期的儿童文学作品一样,都是为了培养“共产主义事业接班人”。 苏联解体后,整个国家的意识形态发生了变化,但人们的回忆并未断裂。 比如阿尔卡季·盖达尔的孙子叶戈尔·盖达尔,曾被叶利钦提名,担任俄罗斯联邦代总理。据说叶利钦提名的一个理由是:“那些议员看到盖达尔这个姓氏,谁不会想起自己的童年?”不过,叶戈尔·盖达尔推行的休克疗法,为“盖达尔”这个姓氏平添争议。 我问过盖达尔故居博物馆管理员柳芭:“叶戈尔·盖达尔来过这里么?”对方答:“印象中没有。其实这是阿尔卡季·盖达尔后一任妻子的房子。叶戈尔·盖达尔的父亲是作家和前妻生的。” 现在,在俄罗斯,“少先队”已经改名为“少先队联盟-儿童组织联合会”,组织的政治性含义逐渐消失。 “少先队日”呢?被俄共继承了。每年的5月19日,俄共还是在红场举行庆祝活动。其中一个仪式,是俄共主席久加诺夫扎着红领巾,带少先队员参观列宁墓。和这些扎着红领巾的小朋友合影,年轻的辅导员就教导大家守纪律讲礼貌,一如我们记忆中的儿时时光。

今天在红场上举行的少先队日活动

俄罗斯孩子参加少先队日活动 图片来源:网络 6月1日的国际儿童节还继续过。莫斯科的少先队宫(已改名为“儿童和青年创作宫”)向孩子们发出六一活动的邀请。 而那些儿童文学作家呢?2013年,俄罗斯联邦教育部向中小学生推荐了100部作品,其中就包括盖达尔的《铁木儿和他的队伍》、《蓝色的杯子》、《楚克和盖克》,卡西里的《请准备好,殿下!》、《操行簿与双布拉尼亚》等。 我在路上随机采访了俄罗斯年轻一代大学生:“读过盖达尔的作品没有?”“当然读过,小学七八年级的时候。他是必读的。” 听到这个对话,旁边的俄罗斯中年人脸上露出了会心的微笑。 和卡西里当年一样,俄罗斯还是在3月举办青少年读书周。卡西里当过主编的刊物《睦则卡》也红红火火地办着,2014年,该刊在成立90周年时获得了政府嘉奖,理由是“保存了祖国儿童文学的优良传统,对年轻一代的教育有很大贡献”。 本文系腾讯文化独家稿件,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。 |