|

|

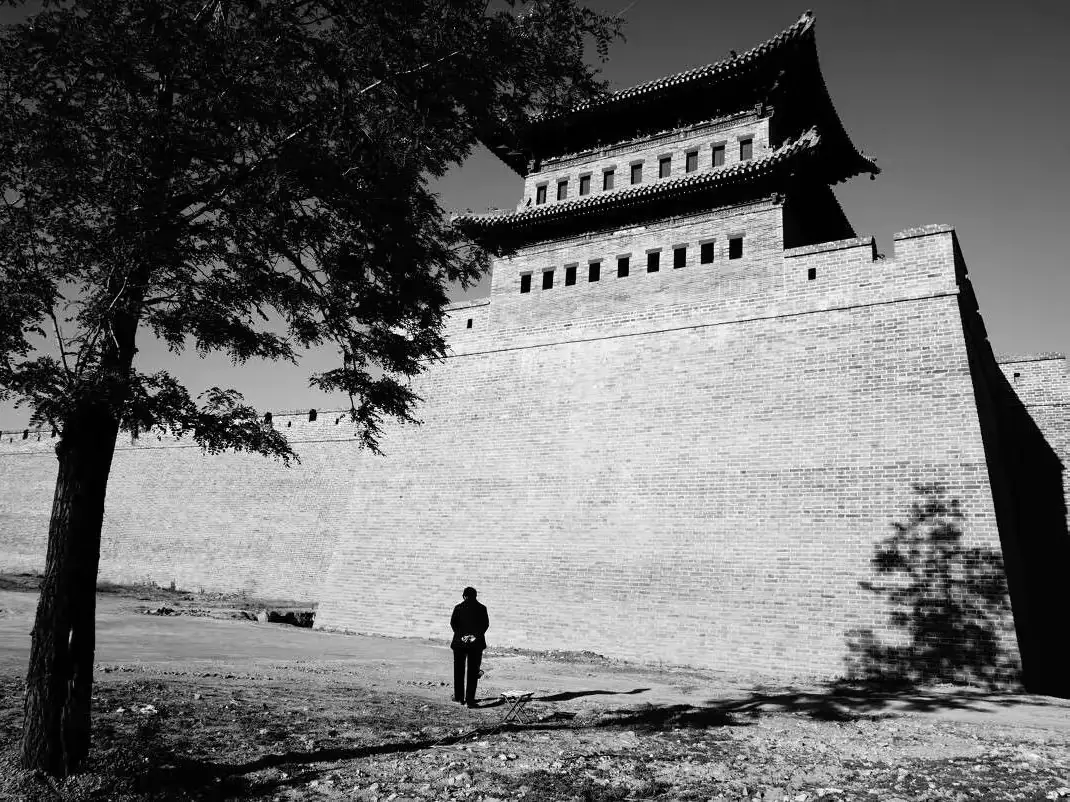

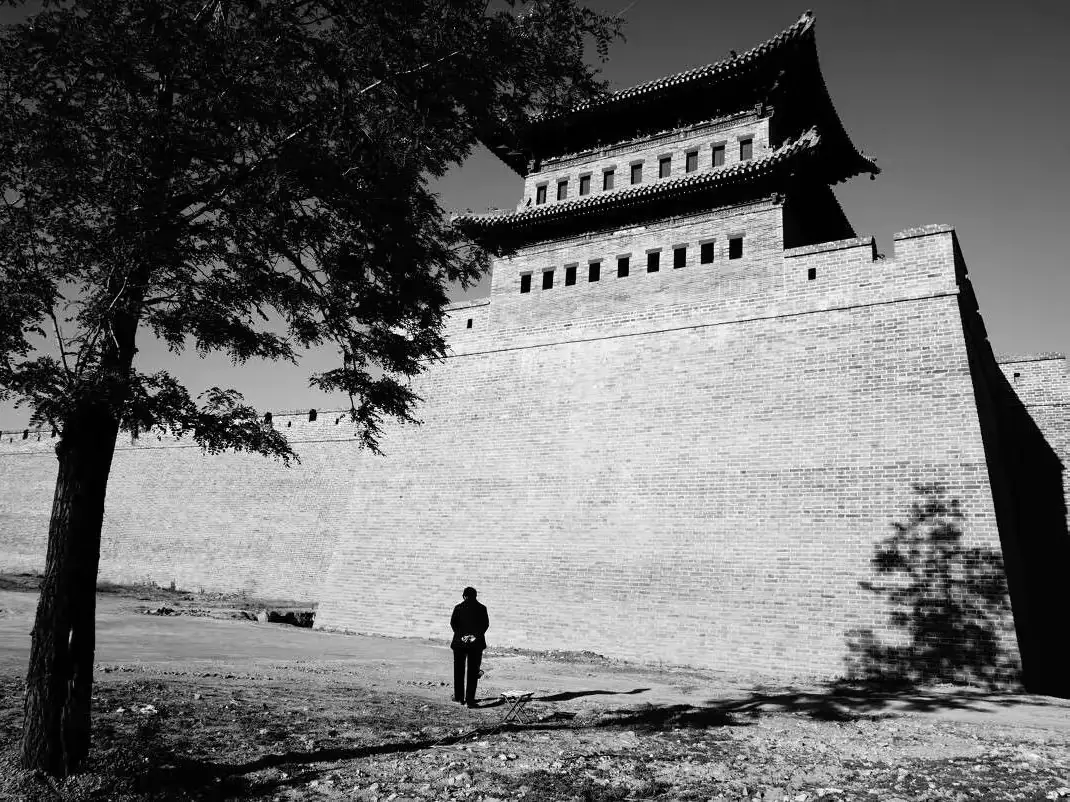

黄色的琉璃瓦、蓝色的描栋画梁、黝黯的石础石柱. . .我四下里张望,这里是状元桥,那里是钟鼓楼. . .随着文庙博物馆馆长的指指点点,在文庙的一砖一瓦中,古澧州的容颜渐渐清晰起来。 “嗨嗨嗨,哟呵呵!澧水河,行船难,湾千千,滩万万. . .”恍惚间,澧水船夫号子如铜锣大鼓响遏行云之巅。 “石板街、吊脚楼、乌篷船、老驿站. . .”老澧州浸淫在烟雨迷茫的记忆深处。人生二分之一的时间穿梭于澧州破碎陈旧的大街上,任凭花开花落,云卷云舒,人生老矣,可澧州更老,早已风光不再,宛若湘鄂大山皱摺深处的耄耋老人,佝偻着一副如山的背影,饱经沧桑的眼神里,映满了澧水的粼粼波光。 “涔阳女儿花满头, 毵毵同泛木兰舟。秋风日暮南湖里,争唱菱歌不肯休。”唐朝湖北江陵诗人戎昱对澧州风物品味至深至透。水天一色的傍晚,沐着和煦的春风,在接天莲叶无穷碧的湖面,有那么一群载歌载舞的淳朴少女. . .还有比这更美的诗情画意吗?我不忍多加点评,怕坏了诗情画意,且不说那屈原那宋玉连篇累牍的诗篇,就单凭戎昱的这首诗,澧州就够我们去品味和深思了。澧州,原来藏身于古诗人的咏叹中。 现在,人们总习惯于将澧水流域这一带冠与常德,其实是莫大的误解。常德也称朗州,属于沅水流域的城市,它与怀化的辰溪、沅陵、益阳的沅江有着相似的风物习俗。沈从文有一篇《常德的船》就描述了那一带的风物景观,而澧州,则与湘鄂间的桑植、慈利、公安、松滋同俗,连语言也较为相近。在历史上行政区划的错综变更中,只有1949年8月后,澧水流域的这大片区域,才真正划归于沅水的常德。自此,澧州这个旧名词,堙没于历史的尘埃中。

黄色的琉璃瓦、蓝色的描栋画梁、黝黯的石础石柱. . .我四下里张望,这里是状元桥,那里是钟鼓楼. . .随着文庙博物馆馆长的指指点点,在文庙的一砖一瓦中,古澧州的容颜渐渐清晰起来。 “嗨嗨嗨,哟呵呵!澧水河,行船难,湾千千,滩万万. . .”恍惚间,澧水船夫号子如铜锣大鼓响遏行云之巅。 “石板街、吊脚楼、乌篷船、老驿站. . .”老澧州浸淫在烟雨迷茫的记忆深处。人生二分之一的时间穿梭于澧州破碎陈旧的大街上,任凭花开花落,云卷云舒,人生老矣,可澧州更老,早已风光不再,宛若湘鄂大山皱摺深处的耄耋老人,佝偻着一副如山的背影,饱经沧桑的眼神里,映满了澧水的粼粼波光。 “涔阳女儿花满头, 毵毵同泛木兰舟。秋风日暮南湖里,争唱菱歌不肯休。”唐朝湖北江陵诗人戎昱对澧州风物品味至深至透。水天一色的傍晚,沐着和煦的春风,在接天莲叶无穷碧的湖面,有那么一群载歌载舞的淳朴少女. . .还有比这更美的诗情画意吗?我不忍多加点评,怕坏了诗情画意,且不说那屈原那宋玉连篇累牍的诗篇,就单凭戎昱的这首诗,澧州就够我们去品味和深思了。澧州,原来藏身于古诗人的咏叹中。 现在,人们总习惯于将澧水流域这一带冠与常德,其实是莫大的误解。常德也称朗州,属于沅水流域的城市,它与怀化的辰溪、沅陵、益阳的沅江有着相似的风物习俗。沈从文有一篇《常德的船》就描述了那一带的风物景观,而澧州,则与湘鄂间的桑植、慈利、公安、松滋同俗,连语言也较为相近。在历史上行政区划的错综变更中,只有1949年8月后,澧水流域的这大片区域,才真正划归于沅水的常德。自此,澧州这个旧名词,堙没于历史的尘埃中。

走出文庙,热心的馆长和我们攀谈起来。他提到一件事情:文革时期,澧州城里的这座古庙也遭受过破坏,比如门楼下的这座台阶,镂空的石龙被人打断。但因为后来澧县革委会移居此处办公,文庙才免遭更大的破坏。 这是多么巧妙的一种保护啊!小时候,总听人们将本县的县城称“县里”,将邻近的澧县县城叫做“城里”,可见,“澧州”虽然消失于官僚们的区划版图里,却存乎于民众的心间!“哦里呵啊,嗨嗨嗨,哟呵呵!澧水河,行船难,湾千千,滩万万···”“一路漂摇水里磨,千里行船为落脚。前头就是鸬鹚渡,望江楼上把酒喝。” 我又想起了澧水河船夫号子。如今,澧水河水渐渐一年比一年干涸,那些曾经疯长的蒿草和芦苇早已没有了踪影。船夫,乌篷船,古老的号子,成了我模糊的回忆。

走出文庙,热心的馆长和我们攀谈起来。他提到一件事情:文革时期,澧州城里的这座古庙也遭受过破坏,比如门楼下的这座台阶,镂空的石龙被人打断。但因为后来澧县革委会移居此处办公,文庙才免遭更大的破坏。 这是多么巧妙的一种保护啊!小时候,总听人们将本县的县城称“县里”,将邻近的澧县县城叫做“城里”,可见,“澧州”虽然消失于官僚们的区划版图里,却存乎于民众的心间!“哦里呵啊,嗨嗨嗨,哟呵呵!澧水河,行船难,湾千千,滩万万···”“一路漂摇水里磨,千里行船为落脚。前头就是鸬鹚渡,望江楼上把酒喝。” 我又想起了澧水河船夫号子。如今,澧水河水渐渐一年比一年干涸,那些曾经疯长的蒿草和芦苇早已没有了踪影。船夫,乌篷船,古老的号子,成了我模糊的回忆。

|

|

雷达卡

雷达卡

鲜花(

鲜花( 鸡蛋(

鸡蛋( 发表于 2025-6-7 10:08

发表于 2025-6-7 10:08

提升卡

提升卡 置顶卡

置顶卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 千斤顶

千斤顶 显身卡

显身卡

作者

发表于 2025-6-7 11:30

作者

发表于 2025-6-7 11:30